※本記事にはプロモーションが含まれています。

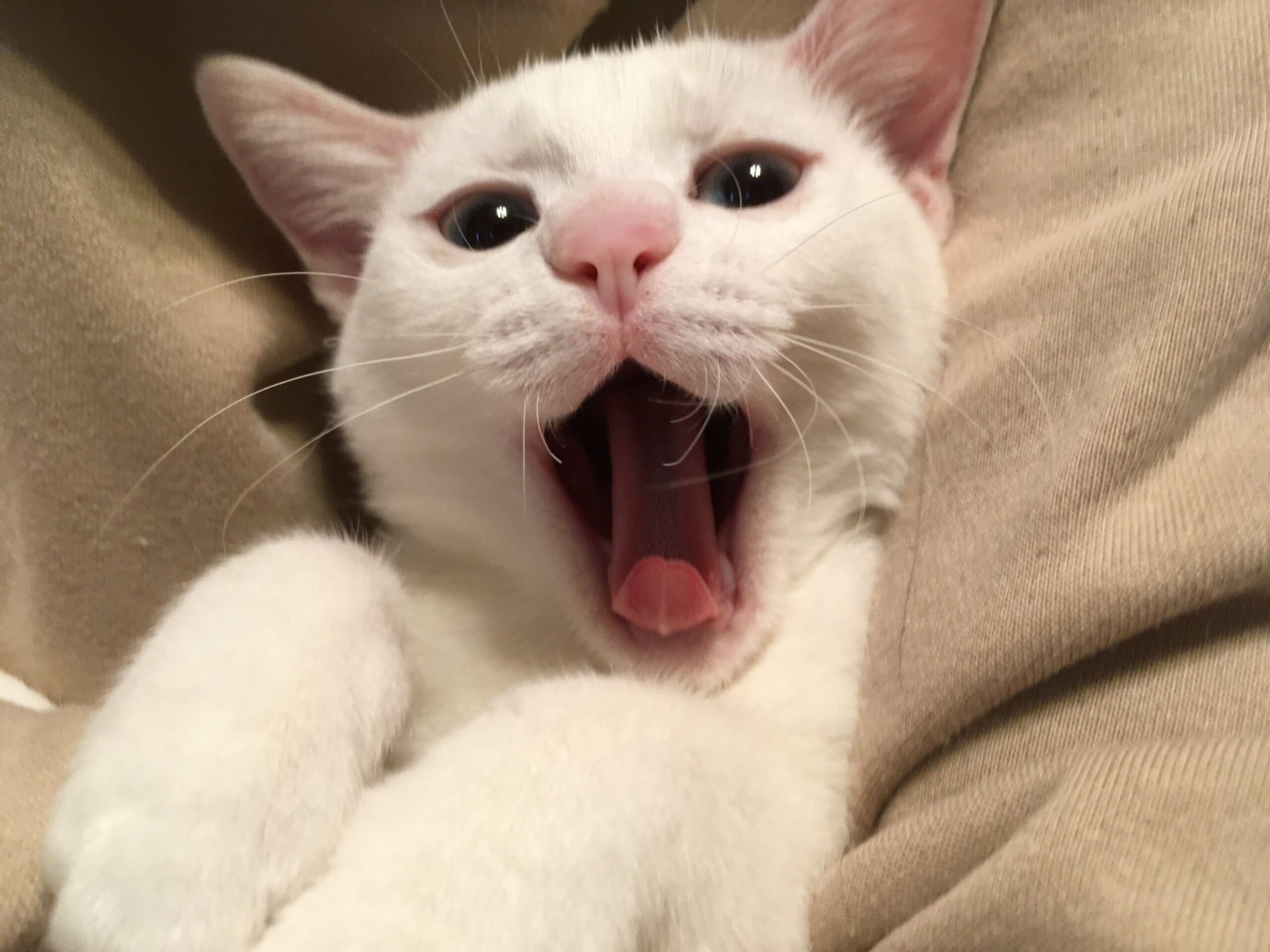

猫の口臭・歯周病ケアはどうする?正しい対策と予防法を徹底解説

「猫の口が臭う…」「歯周病が心配…」そんな悩みを抱える飼い主さんは少なくありません。

猫の口臭は放置すると、歯周病や全身の健康トラブルにつながることもあります。

この記事では、猫の口臭や歯周病の原因、具体的なケア方法、予防のための習慣について詳しく解説します。

猫の口臭はなぜ起こる?

猫の口臭の多くは、口の中のトラブルが原因です。その中でも特に多いのは「歯周病」です。

歯周病は、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)が硬化して歯石となり、そこに細菌が繁殖することで進行していきます。

炎症が進むと歯ぐきが赤く腫れ、出血したり、独特の強いニオイを発生させたりするのです。

猫は人間のように毎日歯を磨く習慣がないため、気づかないうちに歯垢や歯石が溜まっていきます。

特に3歳を過ぎると歯周病を発症する確率が一気に高くなり、飼い主さんが「最近ちょっと口が臭うな」と感じることが多くなります。

放置すると歯がぐらついたり抜け落ちたりするだけでなく、細菌が血流に乗って全身の臓器に悪影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。

歯周病以外の口臭の原因

もちろん猫の口臭がすべて歯周病によるものとは限りません。次のようなケースでも口臭は強くなります。

- 口内炎: ウイルス感染や免疫異常などが原因で、口の中に炎症や潰瘍ができると強いニオイを発する

- 歯の破折: 硬いものを噛んだときに歯が欠けると、神経が露出して細菌が入り込み、口臭や痛みの原因となる

- 全身疾患: 腎臓病ではアンモニアのようなニオイ、糖尿病では甘ったるいニオイが口から感じられることがある

- 食べ残し: 口内に残ったフードが細菌に分解されることで一時的に悪臭を放つ場合もある

このように、猫の口臭は単純に「口が臭い」だけではなく、体の不調を知らせるサインでもあります。

軽く考えず、日頃から口の中を観察し、異常を感じたら早めに動物病院で診てもらうことが大切です。

猫は人間のように毎日歯を磨く習慣がないため、気づかないうちに歯垢や歯石が溜まっていきます。

特に3歳を過ぎると歯周病を発症する確率が一気に高くなり、飼い主さんが「最近ちょっと口が臭うな」と感じることが多くなります。

放置すると歯がぐらついたり抜け落ちたりするだけでなく、細菌が血流に乗って全身の臓器に悪影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。

猫の歯周病は放置すると危険

猫の歯周病は単なる「口の中の病気」ではなく、全身の健康に直結する深刻なトラブルです。

進行すると歯がぐらついたり抜けたりするだけでなく、歯ぐきの炎症部分から細菌が血流に乗り、心臓・肝臓・腎臓などの重要な臓器に悪影響を及ぼすことがあります。

特にシニア猫では、歯周病が慢性腎臓病を悪化させるリスクがあるとされており、口腔ケアを怠ることは寿命にまで影響を及ぼしかねません。

歯周病は「気づいたときにはすでに進行している」ケースが多く、見た目では分かりにくいこともあります。

猫は本能的に痛みを隠す習性があるため、多少の違和感では鳴いたり嫌がったりしません。気づかないうちに歯周病が進み、食欲不振や体重減少を引き起こしてから初めて異常に気づく飼い主さんも少なくありません。

そのため、日常的なチェックと早めの対応がとても大切です。

歯周病が進行したときの症状

- 強い口臭: 生臭さや腐敗臭が強くなる

- よだれが増える: 特に粘り気のあるよだれや血が混じる場合は要注意

- 歯ぐきが赤く腫れる: 出血が見られることもある

- 固いフードを食べにくそうにする: 食欲はあるのに残す、柔らかいものばかり欲しがる

- 歯が抜け落ちる: 末期になると自然に歯が脱落してしまう

これらの症状が見られる場合は、すでに歯周病が進行している可能性が高いと考えられます。

さらに悪化すると、口の中に膿がたまり顎の骨が溶けてしまう「歯槽膿漏」に発展するケースもあります。

歯周病は自然に治ることはなく、放置すればするほど悪化していく病気です。

そのため、少しでも異変を感じたらできるだけ早く動物病院で診察を受け、適切な治療を行うことが重要です。

猫の口臭・歯周病ケアの基本

猫の口臭や歯周病を予防するには、毎日の習慣が欠かせません。

人間と同じように「歯垢をためない」ことが最大のポイントであり、そのためには継続的なケアが必要になります。

特に猫は口腔内のトラブルが進行しても痛みを隠す習性があるため、飼い主が意識的にケアしてあげることが健康維持につながります。

歯周病の原因となる歯垢は、食べかすや口内細菌が集まって作られます。

この歯垢は放っておくと短期間で歯石に変化し、家庭でのケアでは除去できなくなってしまいます。

そのため、日常的に歯垢を取り除き、歯石になる前に対処することが重要です。

猫のデンタルケアで意識したいポイント

- 歯磨きの習慣: ガーゼや歯ブラシで少しずつ慣らし、毎日の習慣にする

- デンタルフードやおやつ: 噛むことで歯垢を落とす工夫がされたフードを活用

- 水に混ぜるサプリ: 歯磨きが苦手な猫に有効で、毎日の飲水習慣と一緒にケアできる

- 定期的な口腔チェック: 口臭・歯ぐきの腫れ・よだれなどを観察し、異常があればすぐ受診

さらに、飼い主が「猫の口腔ケアは特別なこと」と思わず、日常生活の一部として取り入れることが大切です。

毎日短時間でも構いませんので、遊びやスキンシップの延長で少しずつケアを行い、猫にとってストレスの少ない習慣をつくってあげましょう。

継続することで猫の健康寿命を延ばし、将来の大きな病気を予防することができます。

1. 歯磨き

猫の口臭ケアで最も効果的で確実なのは歯磨きです。

歯垢は時間が経つとすぐに歯石へと変化し、家庭では取り除けなくなってしまいます。

そのため、毎日または数日に一度でも歯磨きを行うことが、歯周病や口臭の予防に直結します。

ただし、猫にとって口の中を触られるのはとてもデリケートな行為です。

最初から歯ブラシを口に入れると嫌がり、歯磨き自体を強く拒否してしまうケースも少なくありません。

そのため、ステップを踏んで少しずつ慣らすことが大切です。

歯磨きのステップ

- まずは口のまわりを触ることから始め、触られても嫌がらないように慣れさせる

- 次に指にガーゼを巻き、歯の表面を軽くぬぐうようにしてみる

- 猫用の歯磨きペーストをなめさせ、口に異物が入ることへの抵抗を減らす

- 慣れてきたら猫用の歯ブラシや歯磨きシートを使い、奥歯まで優しく磨く

このように段階を踏んで進めることで、猫にとって「歯磨きは怖いものではない」と学習させることができます。

焦って無理に行うと歯磨きを嫌がり、以後二度とさせてくれなくなることもあるため、短時間でやめる・成功体験を積ませることが大切です。

歯磨きを成功させるポイント

- 必ず猫専用の歯ブラシや柔らかい素材のものを使う

- 力を入れすぎず、やさしくなでるように磨く

- 嫌がったらすぐにやめて、再び挑戦する

- 歯磨きの後はおやつや遊びでご褒美を与え、ポジティブな印象を持たせる

犬に比べて猫は歯磨きに苦手意識を持ちやすいため、最初はほんの数秒で十分です。

「今日は前歯だけ」「明日は奥歯の片側だけ」といったように、徐々に範囲を広げていけば、無理なく習慣化できます。

大切なのは完璧に磨こうとせず、続けること。毎日の積み重ねが将来的な口臭予防と健康維持につながります。

<

2. デンタルケアおやつ・サプリメント

歯磨きがどうしても難しい猫には、補助的なケアアイテムとしてデンタルガムやデンタルスナックを活用するのがおすすめです。

これらは噛むことで歯の表面に付着した歯垢をこすり取り、歯周病や口臭の原因となる細菌の増殖を抑える効果が期待できます。

特に噛む習性が強い猫にとっては、ストレス解消や遊びの一環としても役立つため、一石二鳥のケア方法といえるでしょう。

また、最近では飲み水に混ぜるタイプのデンタルサプリや、ごはんにふりかけるタイプの粉末サプリも市販されています。

歯磨きを嫌がる猫や、口を開けること自体が難しい猫でも、毎日の生活に自然に取り入れることができるのが大きなメリットです。

商品によっては口内環境を整える成分や、口臭を軽減する天然ハーブなどが配合されているものもあります。

ただし、これらはあくまで補助的なケアであり、歯磨きの代わりにはなりません。

「歯磨きは難しいけど、何もしないよりは良い」という意識で取り入れるとよいでしょう。

選ぶ際には猫の年齢や健康状態に合ったものを選び、初めて与えるときは少量からスタートして様子を見ましょう。

3. 専用フード

「デンタルケア用キャットフード」は、粒の大きさや形状に工夫が施されており、猫が噛むことで自然に歯の表面をこすり、歯垢や歯石の付着を防ぎやすくなっています。

また、原材料や配合成分に歯周病予防をサポートする成分を含んでいるものもあり、日常的な食事から口腔ケアを行うことが可能です。

このタイプのフードは主食として取り入れられるのが大きな利点です。

「歯磨きもサプリも難しい」というご家庭でも、毎日の食事をデンタルケア用フードに切り替えるだけで、無理なく継続できます。

特に忙しい飼い主さんや、多頭飼いで一頭一頭のケアが難しい場合に向いています。

ただし、猫によっては味や粒の大きさの好みが分かれるため、初めは少量から試し、食べやすさや嗜好性を確認すると安心です。

また、歯石がすでについている場合はデンタルフードだけでは改善できないため、他のケアと併用するのが理想です。

4. 定期的な動物病院でのケア

すでに固い歯石がついてしまった場合は、家庭でのケアだけでは取り除くことができません。

この場合は動物病院でのスケーリング(歯石除去)が必要となります。

スケーリングは全身麻酔をかけて行う処置で、歯石を徹底的に取り除き、歯周ポケットの中まできれいに洗浄します。

「麻酔が心配」という飼い主さんも多いですが、進行した歯周病を放置するリスクの方が大きいとされています。

歯石を取り除くことで口臭が改善し、歯ぐきの炎症が軽減され、猫の生活の質が大きく向上します。

処置後は再び歯石がつかないよう、家庭での歯磨きやフードによるケアを継続することがとても重要です。

また、定期的な健康診断の際に口腔チェックをしてもらうと安心です。

動物病院では歯の状態を見てもらえるだけでなく、早期に異常を発見し治療につなげることができます。

特にシニア猫では半年に一度のチェックを習慣化するとよいでしょう。

猫に歯磨きを慣れさせるコツ

「うちの猫は絶対に歯磨きできない!」と思っている飼い主さんも多いですが、根気よくステップを踏めば慣れるケースもあります。

- まずは口のまわりを触る練習

- ガーゼを指に巻いて軽く歯に触れる

- 猫用歯磨きペーストをなめさせて慣れさせる

- 少しずつ歯ブラシを導入する

1日で完璧にしようとせず、数週間〜数か月かけて少しずつ進めるのがポイントです。

猫の口臭が強いときに考えられる病気

口臭が「アンモニア臭い」「甘ったるいニオイ」「腐ったようなニオイ」の場合は、歯周病以外の病気も疑われます。

- 腎臓病:アンモニアのような口臭

- 糖尿病:甘酸っぱいフルーツのような口臭

- 口内炎:強い口臭とよだれ

このような場合は自己判断せず、必ず動物病院で診察を受けてください。

まとめ:口臭ケアは毎日の積み重ねが大切

猫の口臭や歯周病は、「気づいたときにはすでにかなり進行している」ケースが非常に多く見られます。

猫は痛みや不快感を隠す習性があるため、飼い主が気づいたときには歯ぐきが赤く腫れていたり、歯がぐらついていることも少なくありません。

だからこそ、症状が出る前に毎日の予防ケアを積み重ねていくことが最も重要です。

口腔ケアにはいくつかの方法がありますが、最も効果的なのは歯磨きです。

ただし「歯磨きが苦手でどうしてもできない」という猫も多いため、デンタルフードやおやつ、飲み水に混ぜるサプリメントなどを組み合わせて活用しましょう。

複数の方法を組み合わせることで、猫に過度なストレスを与えずに無理なく続けられるケアが実現します。

大切なのは「完璧にやろう」とすることではなく、少しでも毎日続けることです。

また、強い口臭やよだれ、食欲の低下などのサインが見られた場合は、すでに歯周病が進行している可能性があります。

そのまま放置すると口腔内だけでなく、心臓や腎臓など全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

自己判断せず、できるだけ早めに動物病院を受診し、専門的なケアを受けることが愛猫の健康を守る最善の方法です。

愛猫の健康は、毎日の小さなケアの積み重ねから生まれます。

今日からできることを少しずつ取り入れていきましょう。

「毎日1分だけ口を触る」「週に数回デンタルおやつを与える」など、ほんの小さな習慣でも続けることで確実に違いが出てきます。

飼い主と猫にとって負担にならない方法を見つけて、楽しく健康な毎日を送れるようにしてあげましょう。

コメント