※本記事にはプロモーションが含まれています。

猫が吐く原因は?心配すべきケースと対処法

猫が吐く光景は飼い主にとって珍しいことではありません。毛玉を吐いたり、食べすぎで吐くこともあれば、病気のサインとして吐くこともあります。しかし、「いつものことだから」と軽視してしまうと、重大な疾患の見落としにつながる可能性があります。本記事では、猫が吐く主な原因、注意すべき症状、そして適切な対処法について詳しく解説します。

1. 猫が吐く主な原因

1-1. 毛玉(ヘアボール)

猫は非常にきれい好きな動物で、日常的に自分の体を舌で舐めて毛づくろい(グルーミング)を行います。このグルーミングによって抜け毛やほこりが取り除かれますが、その過程で毛が口から胃の中に入ってしまいます。毛は消化されないため、胃の中で少しずつ毛玉として固まり、溜まっていくことがあります。

通常、猫の毛玉は便と一緒に自然に体外へ排出されます。しかし、毛が多すぎたり、便として排出されにくい場合は、猫は本能的にそれを吐き出して体内から取り除こうとします。この行為が「毛玉を吐く」という現象です。特に、季節の変わり目である春や秋の換毛期には、抜け毛の量が増えるため、毛玉を吐く頻度も高くなります。

毛玉による嘔吐は、通常は健康な猫であれば心配のない自然な行動ですが、頻度が多かったり、嘔吐の量が増えたりする場合は注意が必要です。毛玉が胃に長時間滞留すると、食欲不振や便秘、場合によっては消化器官のトラブルにつながることもあります。

毛玉の対策としては、日常的なブラッシングで抜け毛を減らすことが効果的です。特に長毛種の猫や換毛期の猫には、毎日のブラッシングが推奨されます。また、毛玉の排出を助ける専用フードやペースト状のサプリメントも市販されており、定期的に与えることで胃の中の毛玉の滞留を防ぐことができます。

さらに、猫の健康状態や毛玉の頻度を観察し、嘔吐以外の症状(食欲不振、元気の低下、便秘など)が見られる場合は、獣医師に相談することが大切です。毛玉は猫にとって自然な現象ですが、長期的に繰り返される場合は、消化器の異常や生活習慣の見直しが必要なサインであることもあります。

1-2. 食べすぎ・早食い

猫は本来、少量の食事を1日に何回も分けて食べる習性があります。しかし、飼い猫の場合、食事の回数が限られていたり、空腹時間が長かったりすると、一度に大量のフードを急いで食べてしまうことがあります。このような「食べすぎ」や「早食い」が原因で、胃が急に膨らみ、猫が吐き戻すことがよくあります。

この場合、吐かれるものは多くが未消化のフードであり、食べた直後にすぐ吐くことが多いのが特徴です。吐いた後は猫自身は元気で、食欲も普通に戻る場合が多く、健康に大きな問題がないことがほとんどです。しかし、頻繁に食べすぎや早食いで嘔吐を繰り返すと、胃や食道に負担がかかり、慢性的な消化器トラブルにつながる可能性があります。

食べすぎ・早食いを防ぐための方法として、食器を工夫することが有効です。例えば、深さのある食器や、仕切りが入った「スローフィーダー」を使用することで、一度に大量のフードを口に運ぶのを防ぐことができます。また、1日の食事を複数回に分けて与えることも、急な胃の膨張や吐き戻しを防ぐ有効な方法です。

さらに、猫の個体差にも注意が必要です。食欲旺盛で早食いしやすい猫や、空腹に弱い猫は特に吐きやすく、管理が重要です。食後すぐに激しく遊ばせたり運動させたりすると、胃の内容物が逆流しやすくなるため、食後30分~1時間程度は安静に過ごさせることが望ましいです。

総じて、食べすぎや早食いによる嘔吐は多くの場合、軽度で自然に回復する現象ですが、嘔吐の回数が増えたり、元気や食欲が落ちたりする場合は、消化器の病気や他の健康問題の可能性もあるため、獣医師に相談することが重要です。

1-3. 食物アレルギーや消化不良

猫は消化器系が敏感な動物で、食事内容によって体調が大きく影響されます。特に、新しいフードに切り替えた直後や、特定の成分に対してアレルギーを持っている場合、消化器が過敏に反応し、嘔吐を引き起こすことがあります。これは猫にとって免疫反応や消化機能の異常が関係しており、体が異物として認識した食材を排除しようとする自然な反応でもあります。

消化不良による嘔吐は、単にフードが合わない場合だけでなく、フードの急な切り替えや食べすぎ、消化しにくい食材が含まれている場合にも起こります。嘔吐のタイミングや内容物を観察することで、消化不良なのかアレルギーなのかの判断の手がかりになります。例えば、食後すぐにフードを吐く場合は消化不良の可能性が高く、数時間後に吐く場合はアレルギーや胃腸の炎症の可能性も考えられます。

アレルギーが疑われる場合は、原因となる食材を特定することが重要です。一般的には、食材を一つずつ除去して経過を観察する「除去食テスト」が行われます。これにより、どの成分が猫の体に合わないかを確認し、問題のある食材を避けた食事管理を行うことができます。また、消化が良く栄養バランスの整った療法食やアレルギー対応フードを用いることで、症状の予防や改善が期待できます。

さらに、消化不良やアレルギーによる嘔吐は軽度であれば自然に回復することもありますが、嘔吐が頻繁に続く場合や、下痢、食欲不振、元気の低下など他の症状を伴う場合は、早めに獣医師に相談することが大切です。必要に応じて血液検査や便検査を行い、消化器系の健康状態を確認することで、適切な食事管理や治療方針を立てることができます。

猫の食物アレルギーや消化不良による嘔吐は、フードの成分や消化のしやすさに起因することが多く、食材の選定や食事管理、定期的な健康チェックが重要です。飼い主は猫の嘔吐の様子を細かく観察し、必要に応じて食事の変更や医療的なサポートを行うことで、猫の健康を守ることができます。

1-4. 胃腸炎や感染症

猫の嘔吐の原因として、細菌やウイルスによる胃腸炎も非常に多く見られます。胃腸炎は、食べ物の影響だけでなく、病原体の感染によっても引き起こされ、猫の体内で消化器官に炎症を起こすことがあります。感染症による嘔吐は、一度だけの軽い嘔吐ではなく、繰り返し起こることが多く、場合によっては脱水や栄養不足を引き起こすことがあります。

特に注意が必要なのは、猫汎白血球減少症(FPV)などのウイルス感染症です。これは非常に感染力が強く、若齢の子猫や免疫力の低い成猫に重篤な症状を引き起こすことがあります。嘔吐だけでなく、下痢や血便、発熱、食欲不振、元気消失など複数の症状が同時に現れる場合は、命に関わる可能性もあるため、迅速な動物病院への受診が必須です。

細菌性の胃腸炎もまた、猫の嘔吐を引き起こす一般的な原因です。特に、傷んだ食べ物や異物を摂取した場合、腸内のバランスが崩れ、細菌感染が起こることがあります。この場合、吐き気のほか、下痢や発熱、元気消失などの症状を伴うことがあります。軽度の場合は自然に回復することもありますが、症状が長引く場合は抗生物質や整腸剤などの治療が必要になることがあります。

感染症や胃腸炎による嘔吐を防ぐためには、日頃からの健康管理が重要です。食器や水飲み場の清潔保持、フードの適切な保管、定期的なワクチン接種や健康チェックを行うことで、感染症のリスクを大幅に減らすことができます。また、猫同士の接触や外出先での感染リスクにも注意し、症状が見られた場合は他の猫への感染を防ぐために隔離することも有効です。

胃腸炎や感染症による嘔吐は軽度の場合もありますが、下痢や発熱、元気消失などの症状を伴う場合は迅速な対応が必要です。飼い主は猫の体調の変化を敏感に観察し、異常が見られた場合はすぐに動物病院で診察を受けることが、猫の命と健康を守る最も重要な手段です。

1-5. 中毒(有毒植物・薬物・化学物質)

猫は好奇心が強く、何でも口に入れてしまう習性があります。そのため、家庭内にある有害な植物や食品、薬品、化学物質による中毒のリスクがあります。中でも特に危険なのは、ユリ科の植物(カサブランカ、スズランなど)やチョコレート、ネギ類(玉ねぎ、にんにく、ねぎなど)、そして人間用の薬剤です。これらを摂取すると、嘔吐だけでなく、重篤な場合には腎臓障害や肝障害、神経症状、呼吸困難などを引き起こすことがあります。

ユリ科の植物は、猫にとって非常に毒性が強く、少量でも腎臓に深刻なダメージを与えることがあります。葉や花、茎、花粉に触れるだけでも危険です。中毒症状としては、嘔吐、元気消失、食欲不振、多量の水を飲む、頻尿、場合によっては急性腎不全を引き起こすことがあります。家庭にユリ科の植物がある場合は、猫の手の届かない場所に置くか、完全に撤去することが推奨されます。

また、チョコレートやネギ類などの食品も猫には有害です。チョコレートに含まれるテオブロミンやカフェインは心臓や神経系に影響を及ぼし、摂取量によっては嘔吐、下痢、震え、発作、最悪の場合は死亡に至ることもあります。ネギ類は赤血球を破壊する作用があり、貧血や呼吸困難を引き起こすことがあります。これらは少量でも影響が出る場合があるため、絶対に与えてはいけません。

さらに、ヒト用の薬や家庭用化学製品(洗剤、殺虫剤、芳香剤など)も猫にとって危険です。特に鎮痛薬、解熱薬、抗うつ薬などは、猫の体内で代謝できず中毒症状を起こすことがあります。中毒の初期症状としては、嘔吐、よだれ、元気消失、食欲不振が多く見られますが、症状が進むとけいれんや呼吸困難、意識障害など命に関わる事態になることがあります。

中毒が疑われる場合は、少しでも早く動物病院に連れて行くことが重要です。摂取したものの種類や量、時間をできるだけ詳しく伝えることで、獣医師が迅速かつ適切な処置を行いやすくなります。家庭内では、猫が触れたり口に入れたりする危険物を常に管理・隔離し、安全な環境を整えることが、最も効果的な予防策です。

猫の嘔吐の原因として中毒は非常に深刻であり、家庭内の有害植物や食品、薬剤の管理が不可欠です。万が一摂取してしまった場合は、初期症状の段階でも速やかに獣医師に相談し、命と健康を守ることが最優先となります。

<

1-6. 内臓疾患

猫の嘔吐が慢性的に続く場合、それは単なる一時的な胃の不調ではなく、腎不全、肝疾患、膵炎、消化管腫瘍など、内臓に関わる重大な病気のサインであることがあります。これらの病気は初期症状が軽いため、飼い主が気づきにくいことがありますが、嘔吐の頻度や内容、元気や食欲の変化を注意深く観察することで早期発見につながります。

腎不全は特に高齢猫に多く見られる病気で、慢性的な嘔吐、食欲不振、多量の水分摂取、頻尿、体重減少などの症状が現れます。腎臓の機能が低下すると体内の老廃物を排出できなくなり、吐き気や嘔吐が起こります。初期段階で発見できれば、食事療法や薬で進行を遅らせることが可能です。

肝疾患や膵炎も猫の嘔吐の原因となります。肝疾患では黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなる)、元気消失、食欲不振などの症状が見られることが多く、膵炎では急性の場合には強い嘔吐や下痢、腹痛、元気消失が起こることがあります。どちらも早期に治療を開始することで、症状の悪化を防ぐことができます。

消化管腫瘍やその他の内臓疾患は、嘔吐だけでなく、便の異常、体重減少、腹部の膨満感などの症状を伴うことがあります。特に高齢猫では、加齢に伴い内臓の機能が徐々に低下することがあり、嘔吐や食欲不振が現れることがあります。この場合も、定期的な健康診断や血液検査、画像診断を行うことで、早期に病気を発見し、適切な治療を行うことが可能です。

慢性的な嘔吐は内臓疾患の重要なサインであり、軽視せずに早めに獣医師に相談することが大切です。特に高齢猫では、加齢による内臓機能の低下が関わることもあるため、定期的な健康チェックと日頃の体調観察が、猫の長寿と健康維持につながります。

2. 心配すべきケース

以下のような症状がある場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

- 嘔吐が1日に何度も続く

- 血やコーヒーかす状のものを吐く

- 元気がない、ぐったりしている

- 下痢や発熱を伴っている

- 食欲がない、または水も飲まない

- 痩せてきている、体重が急に減った

- 異物を飲み込んだ可能性がある

これらの症状は、急性の胃腸炎や中毒、内臓疾患など、早期治療が必要な病気のサインかもしれません。自己判断で様子を見るのは危険です。

3. 猫が吐いたときの対処法

3-1. 吐いた物の確認

猫が吐いた場合、まずは吐いた内容物をしっかり観察することが重要です。吐いたものが毛玉なのか、未消化のフードなのか、あるいは血が混じっているのかによって、嘔吐の原因をある程度推測することができます。毛玉であれば換毛期やグルーミングの習慣が関係している可能性が高く、未消化のフードであれば食べすぎや早食い、消化不良が考えられます。一方、血が混ざっている場合や黒っぽい内容物がある場合は、胃や腸の病気、潰瘍、炎症、内臓疾患の可能性があるため、すぐに動物病院で診察を受ける必要があります。

さらに、吐いた回数や時間帯、吐いた後の様子も重要な情報です。例えば、吐いた直後に元気であれば一時的な消化不良の可能性が高いですが、元気消失やぐったりしている場合は体調不良のサインです。また、可能であれば吐いた内容物の写真を撮っておくと、獣医師が状況を判断する際に非常に役立ちます。どんな小さな違いでも、正確な情報を伝えることで、猫の健康を守るための診断や治療がスムーズになります。

3-2. 一時的な絶食と水分管理

軽い嘔吐の場合は、4〜6時間ほど絶食させ、様子を見ます。ただし水は少量ずつ与え、脱水を防ぐことが重要です。嘔吐が治まったら、消化の良いフードを少量ずつ与えます。

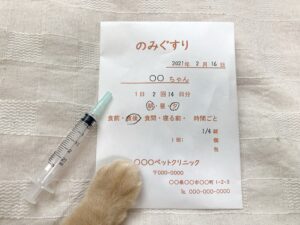

3-3. 無理な投薬や食事は避ける

猫が嘔吐していると、つい自宅で薬を与えたり無理に食べさせたりしたくなることがあります。しかし、人間用の薬や猫に適さない薬を与えることは非常に危険で、症状を悪化させる可能性があります。また、無理にフードを口に入れたり、食べたがらないのに押し込む行為も、猫に大きなストレスを与えたり、さらに吐いてしまう原因になります。

特に、猫が中毒の可能性を示す症状(ユリやネギ類、チョコレートの摂取、異物誤飲など)がある場合は、自宅での対応は避け、すぐに動物病院に連絡することが必要です。症状を自己判断で処置せず、獣医師の指示に従うことで、適切な治療を受けられ、猫の命を守ることにつながります。

4. 嘔吐の予防法

4-1. 毛玉対策

猫の嘔吐の原因として多い毛玉は、日々のグルーミング習慣から発生します。毛玉を減らすためには、こまめなブラッシングが非常に効果的です。特に換毛期は抜け毛が増えるため、毎日のブラッシングを習慣にしましょう。また、毛玉除去用のフードやサプリメントを活用することで、胃の中で毛が固まるのを防ぎ、自然に便と一緒に排出されやすくなります。さらに、毛玉用のペーストなども併用すると、毛玉の予防と排出がよりスムーズになります。

4-2. 食事管理

嘔吐の原因の一つとして、食べすぎや早食いがあります。これを防ぐには、1回に大量を与えるのではなく、少量を複数回に分けて与えることが重要です。また、早食い防止用の食器やパズルフィーダーを使うことで、食事のスピードをゆっくりにし、胃への負担を軽減できます。加えて、消化にやさしいフードやお腹に負担の少ない食材を選ぶことも、嘔吐予防に効果的です。

4-3. 有害物質の管理

猫は好奇心旺盛なため、身の回りの物を口に入れることがあります。ユリや観葉植物、チョコレート、ネギ類、ヒト用薬など、猫にとって有害なものは手の届かない場所に保管することが必須です。また、家庭内にある掃除用洗剤や化学物質も誤飲の原因になるため、使用後はしっかりと片付け、猫が触れないよう管理しましょう。安全な環境を整えることで、嘔吐だけでなく中毒のリスクも大幅に減らせます。

4-4. 定期健康診断

嘔吐の背後には腎臓病や肝疾患、膵炎などの内臓疾患が隠れていることもあります。年1回以上の健康診断や血液検査を行うことで、腎臓や肝臓の機能、血糖値や血球の状態をチェックでき、病気の早期発見につながります。特に高齢猫や慢性的に嘔吐する猫は、定期診断を欠かさず、体調の変化を早めに把握することが大切です。

5. まとめ

猫の嘔吐は、単なる毛玉や食べすぎの場合もあれば、深刻な病気のサインである場合もあります。嘔吐の頻度や症状、吐いた物の状態をしっかり観察し、必要に応じて速やかに獣医師に相談することが大切です。日頃から毛玉対策や食事管理、有害物質の管理、定期健康診断を心がけ、愛猫が健康で快適な日々を送れるようサポートしてあげましょう。

コメント